空き家の現場を訪れるたびに思うことがあります。

「この家に、もう一度人の気配が戻ったら、どれだけ嬉しいだろう」と。

今回は、茨城県ひたちなか市平磯町にある一軒の空き家を取材してきました。

平磯町は平磯海水浴場まで徒歩9分という海のそばにある町です。

この物件、実はすでに3回も貸し出しの実績があるのです。しかも修繕は一切していないというから驚き。

前の入居者たちは、みな「定住」ではなく、「セカンドハウス」としてこの家を活用してきたそうです。

東京との2拠点生活、奥さんのための別宅、ひたちなかでの仕事用。

どれも「今の時代らしい使い方」ですよね。

そんな背景を知ると、この物件は単なる古家ではなく、「必要とする誰かの拠点」になっていたことがよくわかります。

一方で、なかなか次の入居者が決まらないという課題も。

この物件が抱えるリアルな現状、そしてその中で見えてくる「空き家活用の可能性」を、この記事で深掘りしていきます。

利便性だけでは測れない「暮らす意味」がある場所

「ここ、すごく気持ちいい場所ですね。」

現地に立った瞬間、思わずそう声に出してしまったのを覚えています。

海の匂い、風の音、遠くで聞こえる鳥の声。

まるで時間がゆっくり流れているかのような空間に、身体がすっと溶け込んでいくようでした。

平磯町は、ひたちなか市の中でも開発の波から少し距離を置いた、海辺の静かな地域です。

最寄りの駅から物件までは徒歩10分ほど。

一見、アクセスは良さそうに思えますが、電車の本数は少なく、日常的な足として使うにはやや不便です。

また、日用品の買い物も車がなければ難しく、大型のスーパーやショッピングモールまでは車で15〜20分。

生活の利便性を重視する方には、少しハードルを感じるかもしれません。

ですが、こうした「不便さ」の裏側には、この場所ならではの魅力がたくさん隠れています。

海までは、ゆったり歩いて散歩できる距離。潮風を感じながら、心がほぐされるひとときが。

家のすぐ近くには田んぼが広がり、点在する神社やお寺が地域の風景に趣を添えています。

春は桜が咲き、夏には一面の青い稲、秋は黄金色に染まった田んぼ、冬は澄みきった空気の中で遠くまでよく見渡せる景色。

四季折々の風景が暮らしの中にあるのです。

朝夕の散歩道には、高齢のご夫婦が並んで歩いていたり、犬を連れてのんびりと歩く地元の方の姿が見られたり。

どこかほっとする日常の風景があります。

かつて町の中心部には商店街がありましたが、今ではシャッターが下りてしまった店舗も多く、かつてのにぎわいを懐かしむ声も聞かれました。

とはいえ、大型マンションが建ち並ぶ都市部とは違い、昔ながらの家並みが今も残っています。

道幅も広すぎず、歩くだけで、人との距離が近いことを実感できます。

この「変わらなさ」は、見方によっては「取り残されている」とも言えるかもしれません。

特に子育て世帯や若年層にとっては、保育園・学校・商業施設までの距離がネックになることもあるでしょう。

それでも、そういった“便利さ”から少し距離を置きたいと願う人にとっては、この町の穏やかさが深く心に染み入るはずです。

仕事や人間関係に疲れて、都会のスピードから少し離れたいーー。

そんな人にとって、ここは「ちょうどよい」場所かもしれません。

それがこの平磯町という土地の、静かで確かな魅力だと私は感じました。

そして何よりも、「ここが好き」と言って住み続けている人たちがいる。

その事実こそが、この町の価値を何より雄弁に物語っているのだと思います。

「ありがとう」が届く空き家──想いのこもった手入れと関係性

物件の所有者は、ご高齢の男性。

TEAMR代表の関さんによれば「とても優しいおじいちゃん」で、家の管理にも愛情を注いでいる方なのだそうです。

自らペンキを塗るなど手間を惜しまず、大切に手入れしてきたことが物件の状態からも伝わってきます。

そんなエピソードの中でも心に残ったのが、

「年に一度、家賃をまとめて振り込んだときに、『振り込みありがとうね』とわざわざ電話をくれた」という話。

すべてを任せて終わりにせず、入居者や関係者との関係に心を配る姿勢から、この家に込められた想いが伝わってきました。

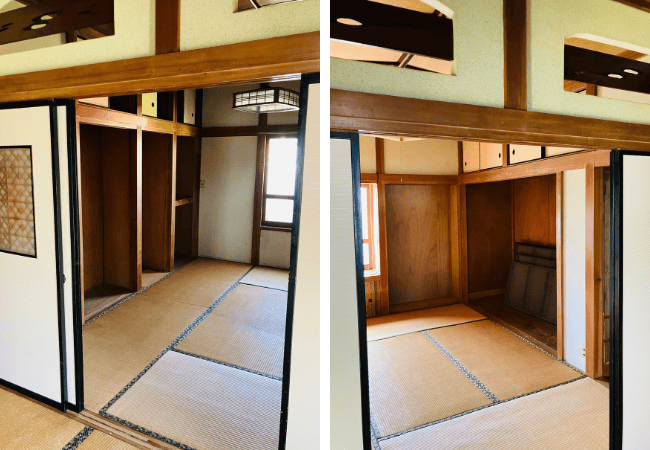

取材した物件は、1967年築の木造平屋。小ぶりな庭がついた、昭和の風情が色濃く残る一軒家です。

この家の外壁は明るい青色で、古さのなかにちょっとした可愛らしさを感じさせてくれます。

古民家というほど趣はありませんが、「おばあちゃんの家みたい」という言葉がぴったりくる、懐かしさに満ちた空き家です。

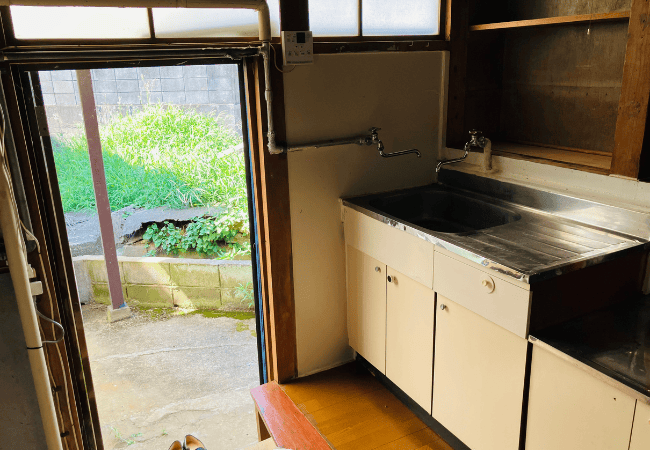

家の中に入ると、まず目に飛び込んでくるのはキッチン。

昔ながらの換気扇や年季の入った収納棚が印象的で、昭和の面影を色濃く残しています。

新築物件に慣れた人には驚きがあるかもしれません。

でも、どこかホッとするような空気感がそこにはありました。

玄関から部屋へ進むと、作り付けの二段ベッドが。

これはかつてこの家に住んでいたお子さんのために造られたものでしょう。

造作家具らしいあたたかみがあり、時間が経った今でもしっかりとした造りのまま残っています。

間取りはシンプルながら収納がとても多く、家財が少ない人にとっては「使いやすい家」かもしれません。

庭には昔ながらの用水路が流れ、外には小さな流し台がついています。

まるで祖父母の家で夏休みを過ごしたような、懐かしい風景。

生活の便利さとはまた違う「記憶に根ざした快適さ」を感じさせてくれる家です。

ただし、当然ながら課題もあります。

最大のネックとなっているのが「設備の古さ」です。

・汲み取り式のトイレ

・屋外洗濯機置き場

これは現代の住宅事情においては大きなハードルです。

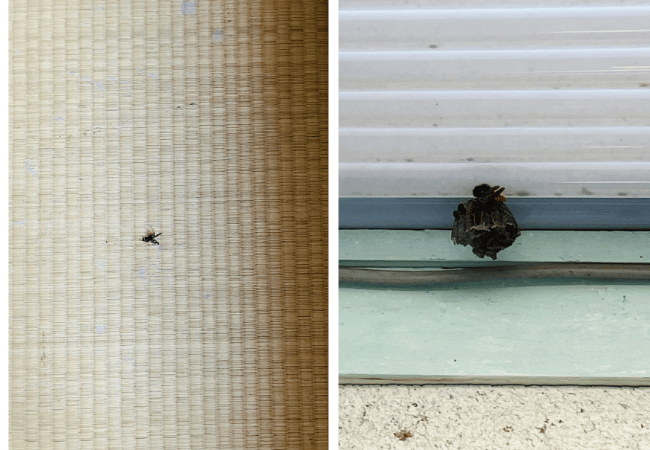

さらに、取材時には室内でハチの死骸が見つかり、外壁の軒下などには小さなハチの巣がいくつか残っていました。

いずれも比較的新しいものではなく、定期的な清掃で取り除ける程度のものでしたが、

「空き家に自然が入り込むリアル」を象徴しているようでもありました。

「定住しない」入居者たちが見出した、この家の価値

そんな「昭和感たっぷり」のこの家ですが、これまでに3組の入居者がいました。

いずれも「定住」目的ではなく、「セカンドハウス」的な使い方だったというのが特徴的です。

最初の入居者は、東京との二拠点生活をしていた方。

都会の喧騒を離れ、平磯のような静かな土地で数日間を過ごす──そんなライフスタイルにこの物件はぴったりだったのだと思います。

2人目の入居者は、フィリピン人の奥様と暮らすためにこの家を借りた方。

主に奥様の住まいとして使われたようで、「家らしい家」であることを重視されたのかもしれません。

そして3人目は、ひたちなか市でのお仕事があるときだけこの家を使うという、いわば「拠点」のような使い方。

週末は別の場所で過ごし、必要な時だけこの平屋に戻る──そんな柔軟な住まい方がここでは可能でした。

3組に共通していたのは、「毎日住まなくてもいい」「でも、自分だけの居場所が欲しい」というスタイルです。

生活の拠点を一つに絞らず、複数の「居場所」を持つという価値観が広がりつつある今、

こうした古い空き家が果たせる役割は決して小さくありません。

なぜ決まりにくい?2つの壁に阻まれる「暮らしの可能性」

これまでに3組の入居者を迎えてきたこの物件、大きな修繕をしていないにもかかわらず、

どの入居者も状態の良さに満足し、それぞれのライフスタイルに合わせて使ってきました。

しかし現在、何組かが内覧に訪れているにもかかわらず、新たな入居者はまだ決まっていません。

その理由には、大きく分けて2つの壁があると考えられます。

壁①:「今の暮らし」に足りないもの

まずは、設備面のハードルです。

この家のトイレは汲み取り式。

今どきの賃貸住宅では水洗トイレが当たり前になっています。

特に若い世代にとっては、汲み取りという言葉自体に馴染みがないかもしれません。

また、洗濯機置き場が屋外にあることも、現代の暮らしにおいては不便に感じられやすいポイントです。

天候に左右されるのはもちろん、プライバシーの観点でも敬遠されがちです。

さらに、エアコンなし・網戸なしという点も現実的な課題です。

もちろん、設置しようと思えば設置は可能でしょう。

でも、「そのまま住める家」を探している人にとっては、入居前に何かを「追加する」という選択肢は心理的ハードルになります。

駐車場は実質1台分。ファミリー世帯や車2台持ちの方にとっては、これもまたネックになりえます。

このように、いわゆる「今どきの暮らし」に求められる条件を満たしていないことが、入居希望者の足を止めてしまう最大の要因です。

でも、少しだけ見方を変えれば、こうした古い設備のまま残されていることが、「この家らしさ」でもあるのです。

ピカピカにリノベされた空き家よりも、味わいが残っている、手を加えすぎていないこの家だからこそ、

「ちょうどいい」と感じてくれる人がいる。

実際、過去の3組の入居者は、まさにその「ちょうどよさ」を見つけた人たちでした。

壁②:保証会社の審査に通らない

もう一つの大きな壁が、保証会社の審査です。

この物件は、敷金も保証金も不要で、家賃も月額29,000円という非常に安価な設定です。

そのため、「初期費用を抑えて借りられる家」として、生活に困難を抱える方や、収入が不安定な方からの問い合わせも多いのだそうです。

ですが、いくら家主側が「貸してもいい」と思っても、保証会社の審査に通らなければ契約が成立しません。

審査が通らない理由は開示されないため詳細はわかりませんが、

TEAMRのカナさん曰く、

「過去に家賃滞納があった方」「生活保護を受けている方」「外国籍で就労証明が難しい方」など、

一定のリスク要因があったのではないかと推測されます。

また、住民票や身分証が用意できない場合など、書類面での不備も審査落ちの一因となることがあります。

こうした「審査の壁」は、現代の賃貸住宅全般に共通する問題ですが、

とくに空き家再生物件においては、より強く表面化します。

「暮らし方」を問い直すチャンスでもある

この物件はほぼ修繕なしで、3回の退去があったにも関わらず利用状態がよく、簡単なクリーニングだけで済んでいます。

利回り100%超の優良案件ですが、「暮らしやすいか」という点で選ばれにくいことがあります。

でも、そこに問い直す余地もあるのではないでしょうか。

便利さや新しさだけでなく、

「この場所で、どんな風に生きたいか」

「不便さごと味わう暮らしに、どんな価値があるか」

そんな視点で空き家を見てみると、見えてくる可能性は広がります。

この平磯の青い家も、確かに「今の基準」では欠けているものが多いかもしれません。

でもそれが欠点ではなく、「余白」として捉えられる誰かにとっては、この家はきっと他のどんな物件にもない魅力を放つはずです。

不便さを越えて、暮らしを楽しむ拠点としての空き家

今回の物件を訪れて感じたのは、「ただ古いだけではない価値」が空き家には眠っているということでした。

昭和の香りが色濃く残るこの家は、たしかに最新設備もなければ、都会のような利便性もありません。

でも、手を入れればまだまだ活かせると感じる部分が多く、空き家は「終わった場所」ではなく「始められる場所」だと強く思いました。

古くて使いにくいところがあっても、それは使い方次第。

今回のように、審査が厳しくても住みたいと感じる人がいれば、空き家は再び動き出します。

DIYで自分のスタイルに整えるのも良し、古さを活かしてレトロに暮らすのも良し。

今の時代、そんな選択肢が許される暮らし方が増えています。

この物件の周囲には、季節の移ろいが感じられる風景があり、どこかホッとする空気が流れていました。

利便性重視の暮らしから、心の豊かさを大切にした暮らしへ——そんな転換点として、空き家は存在しているのかもしれません。

空き家が社会課題として語られることが多い今ですが、見方を変えれば「誰かの未来を形づくる資源」としての可能性がある。

今回の取材を通して、その思いを新たにしました。

TEAMR 運営サポートメンバー 鈴木 裕子

X:yuko@つなぐ空き家net✖️TEAMR (@yuko_akiya_home) / X

HP:つなぐ空き家net | 空き家のお悩み情報サイト 水戸市空き家管理