今回のレポートは、空き家の新たな活用事例としてオープンした「水戸宿泊交流場」をご紹介します。

歴史と暮らしが交わる下市エリアの一角に、ひっそりと佇む一軒の古民家。

かつて漁網店として地域に親しまれていたこの建物は、建築家の手によって再び息を吹き返しました。

現在は「水戸宿泊交流場」として、宿泊と交流、そして創造をテーマに、人々が行き交う新たな場となっています。

単なるゲストハウスではなく、人と人、地域と旅人をやさしくつなぐ「まちの縁側」として、静かにその存在を輝かせていました。

まちの空き家に、新しい灯をともす

JR水戸駅から車でおよそ6分。

歴史ある下市(しもいち)エリアに入ると、静かな住宅街の中に「水戸宿泊交流場」と描かれたガラス戸が目に入ってきました。

周囲は商店と住宅が入り混じるエリアで、人の生活の気配がほどよく感じられます。

扉を開けて一歩中へ入ると、土間の空間がぱっと広がりました。

懐かしさの中に新しさが溶け込む、不思議な安心感がありました。

外の音がすっと遠のき、まるで時間がゆっくりと流れ始めたように感じます。

建築家の想いが息づくデザイン

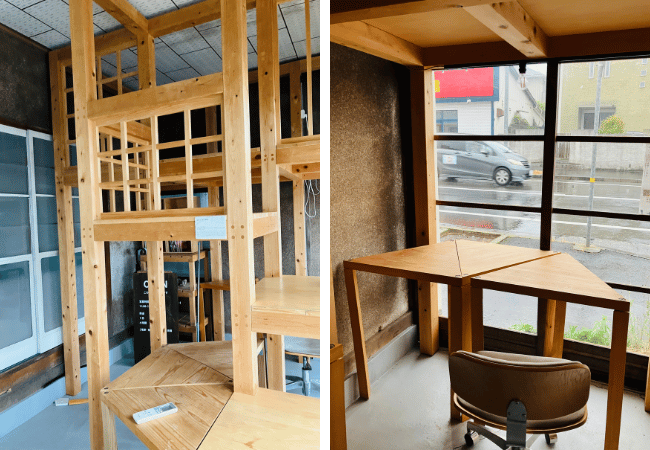

目の前に広がるのは、木の枠組みで立体的に組まれたコワーキングスペース。

梁のように組まれた木材が美しく、上にも下にも視線が抜ける開放感があります。

その中に三角形のテーブルがいくつも並んでいました。

このテーブルは、自由に動かして好きな形に組み替えられるそうです。

「人が集う形を自分たちで決められるように」との想いが込められていると聞き、空間そのものが“つながり”を象徴しているように感じました。

土間をあがると、畳の間が広がります。

畳の上には、三角形のちゃぶ台がいくつも置かれ、組み合わせ次第で作業にも団欒にも使えます。

空間の使い方を“決めない”——それがこの宿のデザインコンセプトとのこと。

使う人によって自由に変化する柔らかさが、この建物全体に流れています。

手をかけすぎず、残すところは残す。

そんな丁寧なリノベーションの姿勢が感じられました。

隣には、昔ながらのキッチンが残されています。

少し低めのシンク、木の棚、磨かれたステンレス。

どこか懐かしく、“祖母の家の台所”を思い出すような温かさです。

宿泊者が自由に使えるよう整えられており、「ここもあなたの家ですよ」と語りかけてくるようでした。

キッチンの奥には、カーテンで仕切られたシャワー室と洗濯機がありました。

必要な設備がすべて整っていながらも、過度な装飾がなく、清潔で落ち着いた印象です。

旅先での暮らしに寄り添うような空間で、洗濯をしたり、湯を浴びたりするたびに、ここでの滞在が少しずつ“日常”へと溶け込んでいくように感じました。

“秘密基地”のような宿泊スペース

畳の間からさらに奥へ進むと、ボックス型の宿泊ユニットが並ぶスペースがあります。

木の香りに包まれた小さな部屋は、まるで子どものころに作った秘密基地のよう。

定員は6名で、プライベートを保ちながらも温もりを感じる造りです。

「泊まる」ことが目的ではなく、「まちとつながる」ための宿。

そんなテーマがこの空間の隅々にまで息づいているようでした。

“まちの縁側”をつくる建築家

この宿のリノベーションを手がけたのは、水戸市出身の建築家・中村彩乃さんです。

東京で建築やまちづくりのプロジェクトに関わり活動されています。

そんな中村さんが地元・水戸で形にしたのが、この「水戸宿泊交流場」です。

「人と人が自然につながる場所をつくりたい」

「私たちが楽しいと思うことを、同じように楽しめる人たちと進めていきたい」

その言葉通り、宿のあちこちには人が交わる仕掛けがあります。

ちゃぶ台を囲む団欒、台所での料理、縁側での会話。

壁を最小限にした開かれた空間が、人と人をゆるやかにつないでいました。

「ご近所会」から広がる、まちのつながり

オープン当日には、地元の老舗酒蔵とコラボした「ご近所会」が開かれました。

酒かすを使ったアーユルヴェーダ体験やスムージーづくり、干し芋のギー試食など、地元の素材を活かした交流が行われました。

宿泊第一号となった埼玉県の女性は、

「地元の方とフレンドリーに交流できて、昭和の香りがして落ち着きました。また来たいです」とのこと。

人と人が出会い、まちとまちがつながる。

そのきっかけが“空き家”であることに、深い意味を感じました。

400年のまちに吹く、新しい風

「水戸宿泊交流場」がある柳町は、約400年の歴史を誇る下市エリアにあります。

江戸時代、この地は水戸藩の城下町として早くから栄え、商人や職人のまちとして発展しました。

川の流れを利用した流通が盛んで、魚市場や商店が軒を連ね、庶民の暮らしとともに“まちの原風景”が形づくられた場所です。

昭和の時代になると、商店街はさらににぎわいを見せましたが、時代の流れとともに空き店舗が増え、まちの活気は少しずつ薄れていきました。

それでも、人々の暮らしの息づかいと歴史の重みは、今も通りのあちこちに残っています。

そんな下市で、今あらためて新しい風が吹き始めています。

「ためしもいちプロジェクト」という、市民参加型のまちづくりが進められており、空き店舗を活用して“やってみたい”を形にする取り組みが行われています。

【公式】ためしもいち – 自分のアイデアや関心ごとを形にしてまちにひらくプロジェクト2025

雑貨店やカフェを試しに開いてみる——そんな小さな挑戦が、まちに再び灯をともしているのです。

「歴史を継ぐだけでなく、次の時代へつなぐ」。

その理念は「水戸宿泊交流場」と深く重なります。

古き良き下市の面影を残しながら、まちに新しい循環と出会いを生み出しているこの宿こそ、挑戦とつながりの象徴といえるでしょう。

TEAMRが見た“空き家再生の希望”

TEAMRとして現地を訪れた私は、この宿に「空き家活用の理想形」を見た気がしました。

借上げ→サブリース→地域循環という仕組みの中で、利益よりも“関係性”を重んじる再生が行われています。

空き家を単なる不動産ではなく、「地域の未来を試す場」として活かしているのです。

「水戸宿泊交流場」は、宿泊施設であり、コワーキングであり、まちの縁側でもあります。

訪れる人の数だけ使い方があり、出会いがあります。

この宿が教えてくれるのは、「空き家は終わりではなく、はじまりの場所」ということです。

そして、その“はじまり”を灯すのは、地域を想い、行動する一人ひとりの力です。

静かにまちに溶け込みながらも、確かな希望の光を放つ「水戸宿泊交流場」。

ここからまた、新しい物語が生まれていくのだと感じました。

TEAMRはこれからも、空き家の持つ可能性を見つめながら、地域とともに新たな利活用の形を探っていきます。

人とまちをつなぐ“次のはじまり”を、これからも各地で紡いでいきたいと思います。

TEAMR 運営サポートメンバー 鈴木 裕子